안녕하세요. 고쟁이입니다.😎

오늘도 여러분이 자본주의에서 생존할 수 있도록 도와드리겠습니다.

이번 포스팅에서는 미국 고용지표에 대해 자세히 알아보겠습니다.

이 글과 함께 JOLTs 보고서 관련 글을 함께 보면 좋아요.

JOLTs(구인 및 이직동향 보고서) 제대로 알기

안녕하세요. 고쟁이입니다.😎 오늘도 여러분이 자본주의에서 생존할 수 있도록 도와드리겠습니다. 이번 포스팅에서는 JOTLs 보고서에 대해 자세히 알아보겠습니다. JOLTS란? Job Openings & Labor Turnove

tripforrich.tistory.com

실업률(Unemployment Ratio)

· 경제활동인구 중 실업자가 차지하는 비율을 의미

경제활동참가율(Labor Force Participation Rate)

· 노동가능인구 중 경제활동인구의 비율을 의미

· 여기서 노동가능인구란 미국의 경우 군인, 교도소수감자, 정신병원 입원환자, 양로원에 있는 사람을 제외한 16세 이상의 고용상태(경제활동인구) or 비고용 상태(비경제활동인구)에 있는 사람을 통칭한다.

· 경제활동참가율은 아래와 같다.

경제활동참가율은 미국의 노동 공급 상황을 알려주는 지표라고 할 수 있다. 경제활동참가율이 낮다라는 것은 고용시장에서 취업 의지를 갖고 있는 사람들이 적다라는 것으로 해석할 수 있다.

즉, 기업의 노동 수요 > 근로자의 노동 공급을 의미하므로 이는 임금상승으로 이어질 수 있음을 나타내고, 이러한 임금상승이 지속될수록 기대인플레이션의 상승을 일으켜 잡기 힘든 지속적인 인플레이션으로 연결될 수 있다.

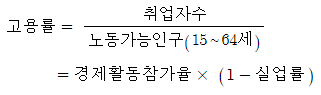

고용률(Employment-Population Ratio)

· 노동가능인구 대비 취업자 수의 비율

· 실질적으로 경제 생산 활동을 하는 인구의 비율을 보여준다.

https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=UKqT

보통 실업률의 감소는 노동수요의 증가를 의미하고 경제활동참여율의 감소는 노동공급의 감소를 의미한다.

"실업률이 하락하면 고용률이 상승한다"는 맞는 말일까? 아니다.

실업률이 하락한다고 해도 경제활동참가율이 회복하지 못한다면 고용률은 개선되지 않게 될 수 있다.

높은 실업률을 경험한 경제는 경제활동참가율이 크게 하락하는 경향이 있다. 고용의 기회가 줄어들면서 자연스럽게 구인을 포기해 버리는 현상이 나타나기 때문이다.

반대로 낮은 실업률이 상당기간 지속된다면 경제활동참가율이 다시 반등할 수 있다.실제로 경제활동참가율은 실업률의 대대적인 개선을 보인 뒤에 회복되는 후행적인 모습을 보여왔다.

시간당 평균 임금(Average hourly Earnings of All Employees, Total Private)

· 미국 내 "노동수요 > 노동공급"인 상황, 즉 경제활동참가율이 부진한 상황이 지속된다면 임금 상승을 촉발할 수 있다.

· 지속적인 임금 상승은 장기 기대인플레이션 상승을 일으켜 지속적인 인플레이션의 키라고 볼 수 있다.

· 실업률이 낮은 상태일지라도 시간당 평균임금의 상승 속도가 둔화된다면 인플레이션 우려가 해소되고 연준의 긴축이 늦추어질 여지가 있기에 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=UKXt

고용비용지수(ECI, Employment Cost Index)

· 기업의 지출 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 요소인 노동비용의 변화를 반영하는 경제지표이다.

· 노동비용이 증가하게 되면, 이로 인해 기업은 이윤 하락에 직면하게 되고 이를 해결하기 위한 방법으로 제품 가격을 인상하여 기업의 비용을 소비자에게 전가하게 된다. 즉, 소비자물가지수와 유사한 움직임을 보여 인플레이션 추세에 참고.

https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=UL0K

단위노동비용(Unit Labor Costs)

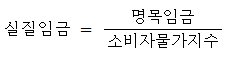

· 명목임금: 근로자가 노동의 대가로 받은 임금을 현재의 화폐단위로 표시한 것

· 실질임금: 명목임금으로 재화와 서비스를 구입할 수 있는 '수량', 즉 구매력을 표시한 것

· 노동생산성: 일정 기간 동안 노동자 1인이 산출해 내는 생산량

여기서, '실질임금 상승속도 > 노동생산성 상승속도' 인 상태라면 단위노동비용이 증가하게 된다. 이 때 기업은 제품의 가격을 높여 소비자에게 비용을 전가시킨다.

제품가격 상승으로 구매력이 낮아진 근로자들은 기업에 명목임금 상승을 요구하게 될테고 명목임금이 상승하게 된다면 단위노동비용이 상승하게 된다. 위 과정이 반복되면 Wage-Price spiral 현상이 발생하게 되어 지속적인 인플레이션을 발생시킨다.

https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=UPQZ

2020년 펜데믹 이후로 실질 시간당 보상(빨강)과 시간당 생산량(파랑)의 간격이 확연히 벌어진 것을 확인 할 수 있다. 즉, 단위노동비용이 급증했다.

2020년 펜데믹 직 후 생산성이 크게 상승한 이유는 일시적인 대규모 실업으로 노동시장에서 노동 투입량이 급감했기 때문이며, 2021년 3Q 이후로 생산성이 크게 하락하는 이유는 고용이 크게 회복되면서 노동시장에 노동 투입량이 크게 상승했기 때문으로 볼 수 있다. 이는 노동시장에서 노동 투입량이 증가할수록 노동자 1인이 산출해내는 생산량은 줄어든다는 '수확체감의 법칙'으로 설명될 수 있다.

2021년 3Q 이후 실질임금이 하락하는 이유는 명목임금 상승률보다 소비자물가 상승률이 더 빠르게 상승했기 때문이다.

결론적으로 단위노동비용의 상승 추세는 지속적인 인플레이션을 유발시키는 핵심 원인이므로 실질임금과 생산성의 상승/하락을 유심히 관찰할 필요가 있다.

제 글이 도움이 되셨다면 좋아요🖤를 눌러주세요.

그럼 모두 부자되시고,

저는 더 좋은 정보 가지고 돌아오겠습니다😀

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

'글로벌 경제 > 경제 지식' 카테고리의 다른 글

| 금리 기초 - 실질금리(TIPS), 명목금리 (1) | 2022.10.30 |

|---|---|

| 물가지수(CPI PPI PCE) 제대로 알기 (1) | 2022.10.17 |

| 국내총생산(GDP) 이해와 GDP나우(NOW) 활용 (1) | 2022.10.12 |

| 주가에 영향을 미치는 경제지표 총정리 (1) | 2022.07.03 |

| PER, ROE 제대로 알기 (0) | 2022.06.27 |